[포스트 마이닝] ① '폐광, 끝이 아닌 시작'…산업구조 대전환 시급

공적자금 3조7천억원 투입에도 강원 폐광지역 인구 절반 '뚝' 지역소멸도 못 막아빗장조차 열지 못한 '대체 산업'…폐광 지원 정책 패러다임 바꿔야

이재현

입력 : 2025.07.24 06:30:01

입력 : 2025.07.24 06:30:01

[연합뉴스 자료사진]

[※ 편집자 주 = 지난해 6월 태백 장성광업소에 이어 지난달 30일 삼척 도계광업소 폐광을 끝으로 우리나라 75년 국영 탄광은 역사의 뒤안길로 사라졌다.

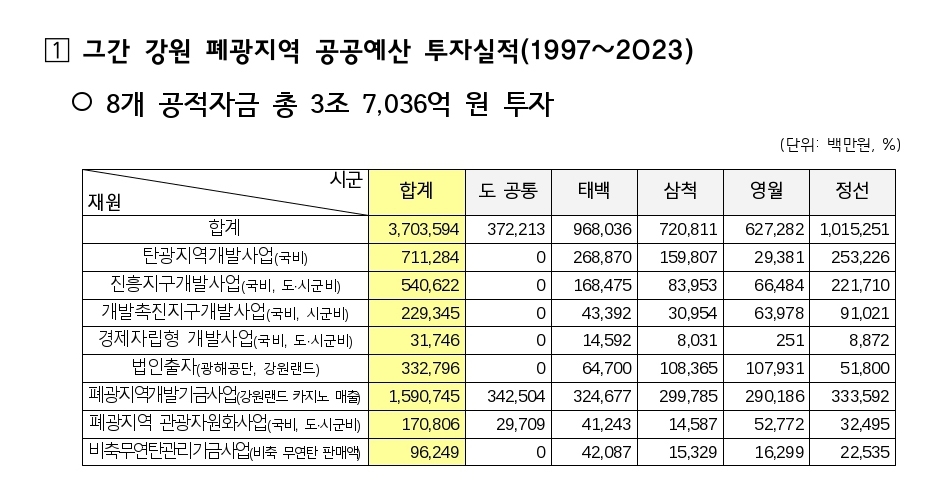

1995년 '폐광지역 개발 지원에 관한 특별법' 제정 이후 30여년 가까이 강원 남부 폐광지역에 3조7천억원이라는 막대한 공적자금이 투입됐다.

그런데도 폐광지역은 여전히 인구 감소, 산업 공백, 낙후한 주거 환경 문제에서 벗어지나 못하고 있다.

강원 폐광지역의 현주소와 석탄산업 상징에서 친환경 에너지·문화관광 도시로의 대전환에 성공한 독일 루르 지역의 사례를 통해 폐광 정책 패러다임 전환의 필요성을 두 차례에 나눠 싣는다.]

[강원도 제공.재판매 및 DB 금지]

(보훔·춘천=연합뉴스) 이재현 기자 = 역사적으로 한 시대가 저물면 새로운 시대의 막이 다시 떠올랐다.

하지만 강원 남부 폐광지역의 저물어버린 석탄 산업을 대체할 새로운 산업, '포스트 마이닝'(Post-Mining) 시대는 아직 빗장조차 열지 못하고 있다.

◇ 막대한 공적자금에도 인구는 절반으로 '뚝'…지역소멸도 막지 못해 석탄 산업의 옛 영광을 되살릴 수 있는 기반 마련과 새 시대의 빗장을 풀고자 하는 시도와 노력이 없었던 것은 아니다.

24일 강원특별자치도 등에 따르면 1989년 석탄산업 합리화 조치 이후 30여년간 태백·정선·영월·삼척 등 4개 폐광지역에 3조7억원에 달하는 공적자금을 투입해 대변화를 시도했다.

연평균 1천300억원에 달하는 막대한 자금이다.

이른바 '1기 폐광지역 지원사업'은 골프장과 대단위 휴양시설에 치중한 나머지 천문학적인 공적자금 투입에도 강원랜드만 남았다는 말이 나올 정도로 큰 실효를 거두지 못했다.

그 사이 41만458명이던 폐광지역 인구는 2021년 기준 17만9천245명으로 급감했다.

30여년 사이 주민 2명 중 1명이 사라진 셈이어서 지역소멸을 막는 데도 실패했다.

[촬영 양지웅]

폐광기금은 정주 환경 개선과 기반 시설 확충에도 투자됐지만 지역 경제 활성화나 산업 전환으로의 실질적인 연계는 부족했다는 평가다.

청년 인구 유입이나 지역 산업 구조의 획기적인 전환과 같은 성장 기반 마련에도 한계가 있었다는 지적이다.

석탄산업의 사양화에 따른 지역경제의 급속한 쇠퇴는 단기간의 공공재원 투입만으로는 회복이 어렵다는 교훈을 남겼다.

김진태 강원지사는 석탄산업 합리화 조치 이후 3조7천억원에 달하는 공적자금이 투입된 1기 폐광지역 지원사업에 대해 "폐광이라는 현실에 직면해서 그때그때 지원하다 보니 문제점이 있었다"고 평가했다.

도내 탄광 도시들이 과거의 옛 영광을 되찾기 위해서는 폐광지원 정책의 '패러다임 전환'이 필요하다고 전문가들은 입을 모은다.

임재영 강원연구원 탄광지역발전지원센터장은 "폐광지역의 미래 전략은 단순 지원이 아닌 산업과 인구구조의 재편을 목표로, '생존을 위한 지원'에서 '성장을 위한 투자'로 대전환해야 한다"고 말했다.

◇ 검은 도시에서 생명의 도시로…석탄산업 대전환 거둔 독일 루르 공업지대 포스트 마이닝 시대를 착실히 준비한 독일의 탄광도시는 새로운 도시로의 대전환에 성공했다.

[독일 폐광연구센터 제공.재판매 및 DB 금지]

한때 유럽 산업화의 심장이었던 독일 루르(Ruhr) 지역.

독일 서부 노르트라인-베스트팔렌(Nordrhein-Westfalen) 주에 있는 이곳은 루르강(Ruhr River) 유역을 중심으로 한 유럽 최대 규모의 공업 지대였다.

주요 도시는 인구 58만6천여명의 에센(Essen), 인구 63만1천여명의 도르트문트(Dortmund), 인구 37면 2천여명의 보훔(Bochum) 등이 포진해 있다.

석탄산업의 퇴장과 함께 지역 소멸할 뻔한 이들 지역은 재생에너지, 문화관광, 수소 산업의 중심지로 탈바꿈했다.

최근 미래산업 육성 교두보 마련을 위해 독일을 방문한 강원도 유럽방문단은 에센의 졸페라인(Zollverein)과 보훔의 광산박물관 등 탄광도시 재생 모델을 눈여겨봤다.

졸페라인은 포스트 마이닝의 모범이자, 이를 본받으려는 탄광 도시들의 성지와 같다.

1986년 폐광으로 활력을 잃었지만 노르트라인 베스트팔렌 주 정부의 재생 사업 덕에 현재는 연간 150만명 이상의 방문객이 찾는 세계적인 관광지가 됐다.

[연합뉴스 자료사진]

2001년에는 유네스코 세계유산으로 지정돼 '과거를 살린 현재'로 평가받는다.

1930년에 설립한 세계 최대 규모의 보훔(Bochum) 광산 박물관은 길이 2.5㎞ 규모의 갱도 체험 프로그램 등이 명성을 얻으면서 연간 약 40만명의 관광객을 유치하고 있다.

광산 박물관에 71.4m 높이로 우뚝 솟은 채굴탑과 수갱 권양기는 보훔 시내 어디서나 볼 수 있는 루르 탄광의 상징물이다.

원래 도르트문트 겔미니아(Germania) 광산 북부 갱도 위에 설치돼 있었으나 1973년 옮겨와 보훔의 랜드마크가 됐다.

크리스티안 멜셔스 보훔 폐광연구센터장 "독일은 석탄 산업 쇠퇴 이후 다양한 재생에너지 프로젝트 추진과 동시에 폐광 부지는 주거지, 공원, 박물관 등으로 재개발해 문화·관광 자원으로 변신을 꾀했다"며 "이 모든 전환은 탄소중립과 경제 활성화에 초점을 맞춰 치밀한 준비를 거쳐 동시에 추진됐다"고 조언했다.

[강원도 제공.재판매 및 DB 금지]

jlee@yna.co.kr(끝)

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안

많이 조회된 뉴스입니다.