'반감기 1천570만년' 방사성 요오드 제거 소재 AI로 찾았다

KAIST·화학연 "방사성 오염 흡착 분말 성능 고도화…상용화 추진"

박주영

입력 : 2025.07.02 08:51:45

입력 : 2025.07.02 08:51:45

왼쪽부터 노주환 박사, KAIST 이수정 박사·류호진 교수

(대전=연합뉴스) 박주영 기자 = 한국과학기술원(KAIST) 원자력·양자공학과 류호진 교수팀은 한국화학연구원 노주환 박사와 공동으로 인공지능(AI)을 활용해 방사성 요오드를 효과적으로 제거할 수 있는 신소재를 발굴했다고 2일 밝혔다.

원자력 에너지 사용에 있어 방사성 폐기물 관리는 핵심 과제 중 하나다.

특히 방사성 아이오딘(요오드) 'I-131'은 반감기가 1천570만년으로 길어 환경과 인체에 심각한 영향을 초래할 수 있다.

실제 오염 환경에서는 화학적으로 안정적인 요오드산염의 형태로 존재하는데, 기존 은 기반 흡착제는 요오드화물과는 잘 반응하나 요오드산염과는 친화력이 낮아 흡착 효율이 떨어지는 한계가 있다.

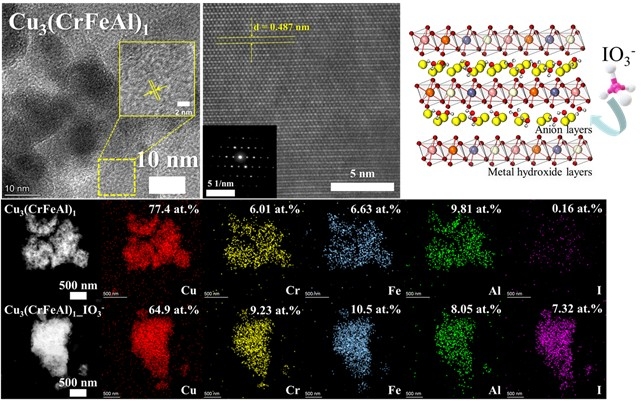

이에 양이온을 자유자재로 조절할 수 있어 특정 오염 물질에 대한 맞춤형 설계가 가능한 '이중층 수산화물'(Layered Double Hydroxide, LDH)이 흡착제 신소재로 주목받고 있다.

다만 수많은 금속 원소 조합이 가능하기 때문에, 일일이 실험하는 기존 방식으로는 방대한 조성 공간을 모두 탐색하는 것이 현실적으로 불가능하다.

연구팀은 AI 머신러닝(기계학습)을 활용한 실험 전략을 통해 다양한 금속원소를 함유한 최적의 요오드산염 흡착제를 발굴했다.

연구팀이 찾아낸 '구리-크롬-철-알루미늄' 기반의 다중금속 LDH는 요오드산염에 대해 91%의 뛰어난 흡착 성능을 보였다.

[KAIST 제공.재판매 및 DB 금지]

초기 24개의 2원계, 96개의 3원계 LDH 실험 데이터로 학습을 시작해 4·5원계 후보 물질로 탐색을 확장, 전체 후보 물질 중 단 16%에 대해서만 실험을 수행하고도 최적의 신소재 물질을 찾아냈다고 연구팀은 전했다.

연구팀은 개발된 분말 기술에 대해 국내 특허를 출원했으며, 이를 기반으로 해외 특허 출원을 진행 중이다.

류호진 교수는 "방사성 오염 흡착 분말의 성능을 고도화하는 한편 오염수 처리 필터 개발 분야에서 산학 협력을 통해 상용화를 추진할 예정"이라고 말했다.

jyoung@yna.co.kr(끝)

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안

많이 조회된 뉴스입니다.